Seit 1994 befasst sich Alexandre Perigot hauptsächlich mit Installationen und Videos, die auch andere Bereiche mit einbeziehen (Musik, Tanz usw.) und in die der Betrachter aufgrund der Bekanntheit der vom Künstler dargebotenen Handlungen, Situationen, Gegenständen oder Figuren mit eingebunden werden soll. Perigot befasst sich damit, die Zeichen der Spektakularisierung unserer Gesellschaft ans Tageslicht zu bringen und uns die zahlreichen Codes vor Augen zu führen, durch die wir uns im Imaginären positionieren. Perigot entwickelt eine Arbeit, bei der er die Starisierungs- und Identifikationsmechanismen aufzeigt und außer Kraft setzt und eine „Desillusion im Vergleich zur Illusion“ vorschlägt, indem er uns zeigt, was hinter der Bühne vor sich geht. Mithilfe der spielerischen Dimension zeigen seine Installationen und Videos die Tricks auf, auf die falsche Identitäten zurückgreifen, sowie die Beziehungen, die jeder von zu den Mediendarstellungen und dem idealisierten Bild eines fetischisierten Alltags aufbaut.

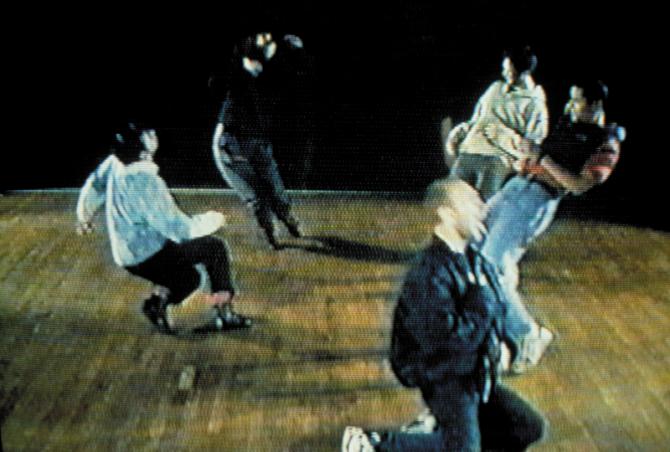

Bei diesen Überlegungen steht außer Frage, dass das Kino und die Art und Weise, wie dessen Vorgaben unsere Vorstellungskraft beeinflussen, einen vorrangigen Platz einnehmen. „Kill kill choréographie“ (1996) macht Teil dieser Überlegungen aus. Für dieses Video hat A. Perigot etwa zwanzig Personen gebeten, vor der Kamera ihren eigenen Tod zu spielen: ein gewaltsamer Tod, hervorgerufen durch einen Schuss. Ihr Verhalten war im Allgemeinen sehr theatralisch, wobei sie sich mit Sicherheit an den gesehenen Filmen der Kinoindustrie orientierten. Eine Turnhalle als nüchterne Bühne, die Komik der Wiederholung, die choreografischen Effekte und die dichte Montage von Perigot heben das Spiel der Identifikation, die Künstlichkeit des dramatisierten Todes und die Fiktion unserer Projektionen hervor.